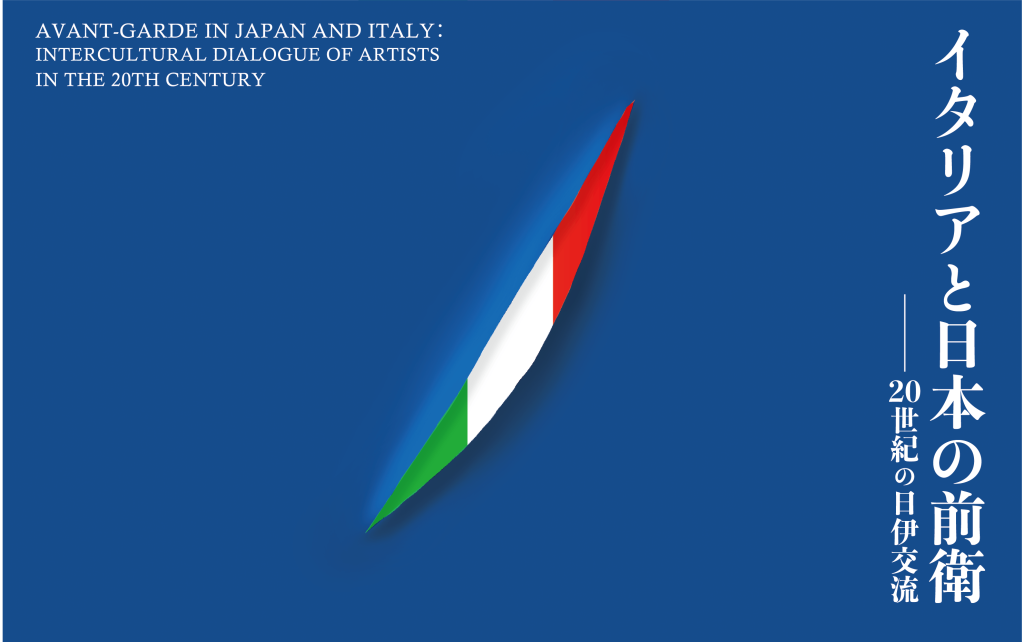

ふくやま美術館にて特別展「イタリアと日本の前衛 ―20世紀の日伊交流」が下記の日程にて開催されます。

AACからは8点の資料(瀧口修造文庫:5点、秋山邦晴資料:3点)と、19点の画像(瀧口文庫:18点、秋山資料:1点)を貸し出しています。詳細はふくやま美術館公式サイトをご確認ください。

会期:2024年4月6日(土)― 6月2日(日)

会場:ふくやま美術館

開館時間:9:30 ― 17:00 ※ 5月2日(木)、3日(金・祝)、4日(土・祝)、5日(日・祝)は19:00まで開館

休館日:月曜日 ※4月29日(月・祝)、30日(火)、5月6日(月・休)は開館、5月7日(火)は休館

観覧料:一般1,500円(1,200円)高校生以下無料

※( )内は前売りまたは有料20名以上の団体料金

※観覧料の免除、割引など詳しくは施設利用案内をご覧ください。

主催:(公財)ふくやま芸術文化財団 ふくやま美術館、福山市、中国新聞備後本社

後援:駐日イタリア大使館、イタリア文化会館-大阪、(公財)日伊協会、広島日伊協会

—ふくやま美術館公式サイトより—

イタリアと日本の美術交流は、イタリア作家が美術学校の教師として日本を訪れた明治時代に始まり、150年以上続いています。本展では、西欧の作家に日本の作家が学ぶという構図を脱し、作家同士が対等なやりとりを実現していく20世紀に光を当て、現在まで日本国内に残るイタリア美術作品のルーツをたどります。

今日、日本に所蔵される20世紀イタリア美術作品は、どのような経緯でもたらされたのでしょうか。また当時、これらの作品が日本にもたらされた時、日本の人々は、どのように作品を見ていたのでしょうか。21世紀の現在から、このように問いかけることで、当時のイタリアと日本の姿が浮かび上がってくることでしょう。

イタリアの未来派と東郷青児、神原泰とのやりとりに始まり、戦後イタリアを代表する作家ルーチョ・フォンタナと、戦後日本を代表する詩人で美術批評家の瀧口修造の親交、そしてそこからさらにほかの作家へと展開していく人間関係を紐解きながら、作品と資料約100点を通して、今もなお日本に残るイタリア美術作品を見つめなおします。

出品作家

イタリア:ジャコモ・バッラ、ウンベルト・ボッチョーニ、ルーチョ・フォンタナ、ジュゼッペ・カポグロッシ、マリノ・マリーニ、ブルーノ・ムナーリ、エンリコ・カステッラーニ、エンツォ・マリ、グルッポTほか

日本:東郷青児、神原泰、瀧口修造、阿部展也、豊福知徳、吾妻兼治郎、山口勝弘、宮脇愛子、高橋秀ほか